霧島地域は、霧島連山、カルデラ台地、海岸線を含む錦江湾と、様々な地形を有しており、特に河川(天降川・検校川など)の浸食によって形成された地形は、滝や峡谷、甌穴など多岐に富んだ景観を見せてくれます。今回は、天降川中流域にある甌穴等を紹介します。

1 天降川流域の火砕流堆積物

平成25年3月27日、「天降川流域の火砕流堆積物」が、国の天然記念物に指定されました。指定されたのは、天降川の中流域で新川遊歩道に架かるラムネ橋(妙見温泉から嘉例川・溝辺空港方面へ左折する交差点付近)から上流へ天降川・久留味川それぞれ約2㌔の範囲で、指定面積は約16万6千㎡の広さです。

当地域の河川の床部は、えびの盆地を起源とする加久藤カルデラ(約30万年前)の火砕流堆積物をベースに、指宿地域を起源とする阿多カルデラ(約10万年前)や錦江湾を起源とする姶良カルデラ噴出(約3万年前)の火砕流の地層が連続して連なって露出しています。これは、九州における5大カルデラ(その他に阿蘇・鬼界カルデラがある)噴火のうち、3つの火砕流堆積物が見られる、地質学的にも大変貴重な地域となっています。

ちなみに、この火砕流堆積物の上部は火山灰(シラス)のままですが、下部になりますと堆積した時の800℃近い高温と100mを超す堆積のため自重(高圧)によって、火砕流堆積物は融解して再び石化します。私たちは一般的に「溶結凝灰岩」と呼んでおり、県内各地に分布しており加工も比較的に容易なことから、鹿児島市の甲突川に架かっていた「五石橋」や石蔵、宅地の石塀、墓石など石造物の多くに用いられています。

2 3万年前のある日の出来事

この写真は、谷の方向へ傾斜して露出していた10万年前の阿多火砕流の浸食面に、3万年前に姶良カルデラから噴出した火砕流(入戸火砕流)が覆っており、2つの層序が露頭で確認できる大変珍しい写真です。

ここで注目したいのは、黒色の阿多火砕流の直上の入戸火砕流の接面が約3~5㎝の幅で色が白くなっている部分です。これは、800℃に近い高温の入戸火砕流が、平熱(15~20℃)の阿多火砕流に直接触れたため、接面部分が急速に冷やされ変色した痕跡だと思われます。

3万年前のある日に起きた、火砕流が堆積した直後を物語る貴重な現象を垣間見ることができます。また、2つの火砕流が斜めに接合していることは、入戸火砕流すなわち姶良カルデラの噴火以前も、この地域は斜面を形成しており、現在と同様な地形(渓谷)を成していたことが推察されます。

3 様々な甌穴群

溶結凝灰岩は石化したとはいえ、火山灰が融解して冷え固まったもので、石としてはやや軟弱な河床であることから水の流水作用によって削られていきます。特に穿った穴に石などが入ると、水の流れによって石が回転し、その摩耗によって穴が大きくなり、様々な甌穴を創り出しています。

天降川流域の甌穴群の特徴としては、甌穴形成の初期の段階から甌穴が発達してひとつに繋がり溝を形成し、それが数段にわたって繰り返すなど、甌穴の発達過程を見ることができ、学術的にも教育における野外標本としても大変貴重なものです。

一方、河床の軟弱な溶結凝灰岩を利用した江戸時代の用水路の跡が残っています。当時の人々はコメの量産を図るため、峡谷の僅かな土地でも耕作地として利用しており、そのための水の確保に涙ぐましい労苦を重ねてきたことがわかります。

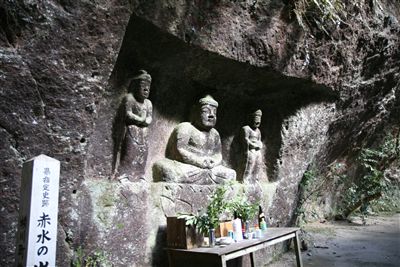

また、渓谷の奥深い場所に、垂直に切り立った岩壁(溶結凝灰岩)を利用して、磨崖仏「赤水の磨崖仏」(県指定文化財)が彫られています。彫られた年代は建武2年(1335)となっており、鎌倉時代から室町時代に変わる頃の地方における宗教の様相を示す資料となっています。

また、あまりにも人里から離れていた場所にあったことから、明治初年に起きた廃仏毀釈からも免れた仏教遺跡として稀有な存在となっています。これらは、当時の農業史や宗教史を知るうえで貴重な資料となっています。

文責:鈴木 写真:霧島市・鈴木

投稿者プロフィール

-

霧島市に在住しています。

読書とボウリングが趣味です。

この著者の最新の投稿

- 2024年8月7日霧島市霧島錦江湾国立公園と溶岩流

- 2024年7月10日霧島市福山の地形とその暮らし

- 2024年6月15日霧島市霧島の自然 その1

- 2024年6月8日霧島市島津義久と霧島 その7 (舞鶴城の築城②)