鹿児島県民の皆さんなら、歴史的な価値のある「仙巌園」はご存知かと思います。

実は、この仙巌園、大河ドラマ「せごどん」の放送があった2018年にリニューアルされています。

様々なコンテンツは、歴史的な価値から学ぶことはもちろん、ショッピングや体験など楽しくなる仕掛けが沢山あり、県外からのお客様だけでなく、外国からの観光客からも大きな反響を得ているそうです。

お土産ショプでは、鹿児島の特産品を使ったお土産が販売されています。本土だけでなく、大島紬などの離島の産品も取り扱われているのが嬉しいポイントです。

お土産ショップでは、鹿児島で有名な「じゃんぼ餅」を味わうこともできます。

お餅に味噌と黒糖を絡めた郷土料理で、ほっぺたが落ちるほど美味しいです。

「両棒餅」と書いて「じゃんぼもち」と呼びますが、その由来は諸説あり武士が2本の刀を腰に刺している姿を真似て、2本の串を餅にさしたことから両棒餅となり、更に両を中国語で「リャン」と発音することから、それが鹿児島なまりになって「じゃんぼ餅」となったのではないかと言われているそうです。

また、庭園内にはカフェや本格的な食事を楽しむことのできる施設もあります。

ショッピングやお食事を楽しむ以外にも体験コーナーもあります。

仙巌園は、1658年に島津家19代光久によって築かれた島津家の別邸です。

桜島と錦江湾を望む壮大なスケールの庭園は他に類をみない規模と言われています。

また、海外と繋がりの多かった薩摩藩らしく、中国や琉球の文化による影響を随所に見ることができる庭園です。

開明派の島津斉彬が藩主になった際に、真っ先に取り組んだのが「集成館」でした。

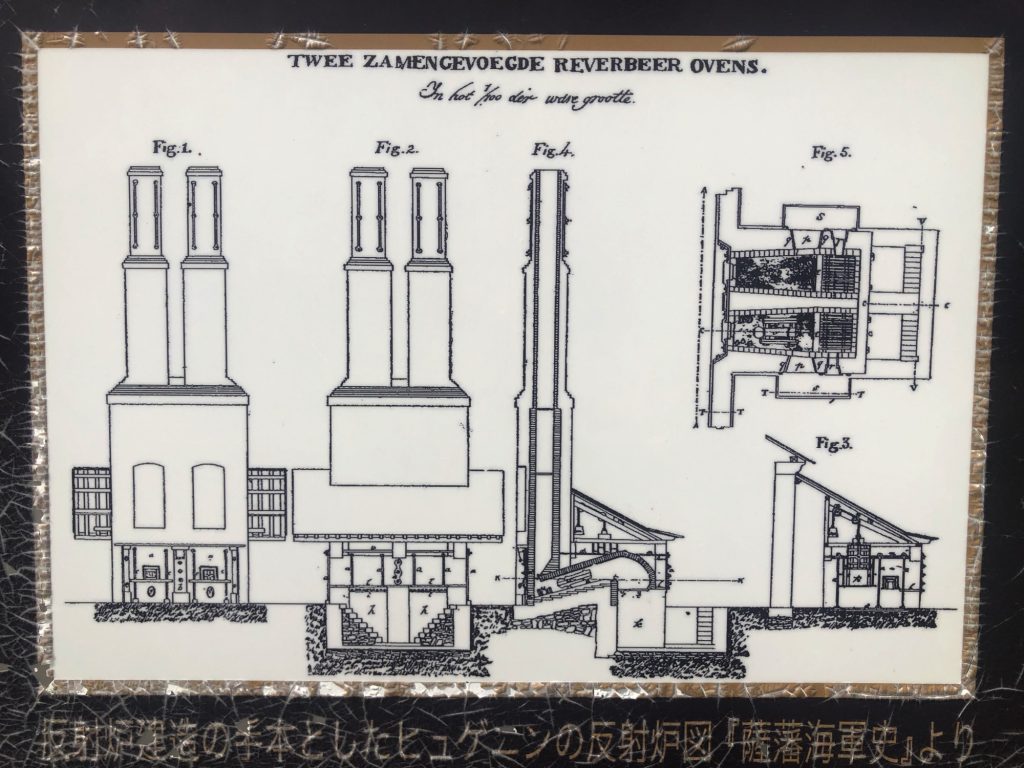

薩摩藩の近代化を図るため、西洋の技術者の力を借りずオランダの技術書の翻訳書のみで、自前の鋳造技術を完成させたのは有名な話です。

「集成館」は反射炉に続き、溶鉱炉、ガラス工場、蒸気機関の研究所なども作られました。中でも「薩摩切子」と言われるガラス工芸品は、現代でも世界中から高い評価を得ています。

島津斉彬が海外への貿易品にするために生み出した薩摩切子は、中国の乾隆ガラスの技法と、ヨーロッパのカット模様、そして江戸の職人技が合わさって完成されたものらしいです。

正に芸術と言える素晴らしい工芸品です。

お値段はウン百万から十万するものもあり、衝動買いできるものではありませんが、ひとつは所有してみたい思わせる「芸術的な美しさ」があります。

ちなみに、この薩摩切子は明治期の動乱にのまれ戦後まで、その製造は途絶えていたそうです。しかし、昭和60年に有志による熱い想いにより現代に復活したそうです。ロマンがある話です。

魅力たっぷりの「仙巌園・尚古集成館」、皆さんもぜひ足を運んでみて下さい。

投稿者プロフィール

- 慶應義塾大学SFC研究所上席所員

-

慶應義塾大学SFC研究所で上席所員として研究者と一緒に未来の教育を研究しています。

同時に鹿児島県立福山高等学校で「福山みらい創業塾」というプロジェクトに関わっています。

このカゴシマガジンでは、主に「教育改革・地域魅力化・産官学連携」について書いていきます。

この著者の最新の投稿

- 2023年10月15日霧島市霧島市福山町で開催される「コスモスまつり」

- 2023年10月15日鹿児島市鹿児島のおもてなし観光地といえば「仙巌園・尚古集成館」

- 2023年8月13日霧島市国の登録有形文化財の木造駅舎「嘉例川駅」

- 2023年8月10日霧島市日本初のハネムーン「新婚の湯」〜坂本龍馬が愛した塩浸温泉〜